11月8日はこの秋最後のチャンス、再び三嶺を目指すことにした。一泊二日の予定。

話し合いを重ねた結果、殆どの登山者がしているように朝6時には登山口に着いて早く登り始める、それが必須だろうという結論に至った。となれば、2時半ごろには起きて3時には家を出なければならないし、前夜のうちに弁当を作りパッキングまで済ませておかなければならない。なんと気合のいる休日であろうか。21時には就寝、何とか起きて3時半には出発することができた。

西熊渓谷に着く頃には夜が明け始め、無事光石登山口に到着。6時半、朝露の中登り始める。風は穏やか、空は青い、最高の登山日和。前回引き返したポイントを通過、ついに三嶺を間近に望んだ。弁当がうまい。

最後は急登。鎖場と整備されてはいるものの躓いたり転けたりしたら落ちそうな道が続く。大きな浮石もあり、落石も起こりうる。人が怖がるのを見ているとこちらまで不安になるものだが、平常心であれば注意力も発揮できる。そう、自分に言い聞かす。ただ、荷物が重いとやはりバランスを崩しやすい。泥土のついた靴底で岩の上を歩くと滑る。

14時、何とか無事頂上へ到達した。家を出てから10時間半、コースタイムは7時間半と言うことになる。(地図などに載っている参考タイムは5時間半ほど)

なんと素晴らしい天気であろうか。静かで、見渡す限り山々が連なり、遠くに海が見える。間違いなくここは四国で最も美しいと言われる山であった。コーヒーを淹れ、パウンドケーキで一服。嫁のパウンドケーキはクラシックなレシピで、卵、砂糖、粉、バター、全て同量。シンプルに1パウンドずつという意味でパウンドケーキというらしい。山仕様はそれにチョコやローストした胡桃を加えてパワーアップしてある。

山登りでカロリーを思った以上に消費するのは、重い荷物を背負って長時間歩くからだけではない。はじめての道に迷いつつ地図を見て必死に答えを探したり、思った通りに行かなくて不安になったり、緊張したり、そして、風に当たり続けて冷えたり。頭を使うこと、感情をコントロールすること、変動する天候下で身体を正常に保つこと、一つ一つにかなりのカロリーを要するのだろう。慣れないうちは尚更だ。そんなことに改めて思い至る。

十分休憩したのち、ヒュッテのあるところまで下ってテントを張る。笹原の中に張ってはいけないとなるとごく限られる。道沿いに1カ所空いていた。誰かが張り綱を止めるのに使ったであろう頃合いの石が置いてある。風を避けられるような地形ではないので、風向きが心配。しかし、北西からと思えば北東に変わりまた北西。前回の尾根筋は夜通し北東の風であった。先客のテントが一つ北西向きに張ってあるが、どうしたものか。天気予報を確認する術がなかったので、結局、ヒュッテが建つ向きに倣い、北東の風にあわせて張ることにした。入念にペグダウン。思っていたより刺さりやすかった。日が暮れ始めると一気に冷え込み、まだ暗くなりきってもないうちからフライシートに降った夜露が凍る。

晩御飯はクスクス。手軽な市販のペペロンチーノの素に加えて、挽肉にたっぷりの生姜とカブ菜を醤油と味醂で甘辛く煮詰めた常備菜を和えて食べる。少しでも野菜が有難い。身体を冷やしてしまうと寝れなくなるので、皆既月食についてはほどほどに、タイミングが合えばで寝袋にくるまった。

有難いことに風は穏やかだったものの、気温はさらに下がっていった。冷気が寝袋を通過して身体に降ってくる。カイロをお腹と腰に貼って、カッパも着込んで何とか過ごせるように。嫁もシュラフカバーを新調したが、それでも冷えるようだ。眠れない。ならばと星空を楽しんだ。一旦影となった月が復活し始めるタイミング、天の川も美しかった。足踏みしたり、体操したり、凝った身体をほぐす。同日、白髪山はマイナス五度であったらしい。更に100メートル以上標高のある三嶺は尚下がっていたことだろう。ちなみに、嫁が持っていたキーホルダーのような気温計は0℃からテコでも動こうとしなかった。

少しは寝ただろうか、月明かりの中、朝焼けがはじまった。

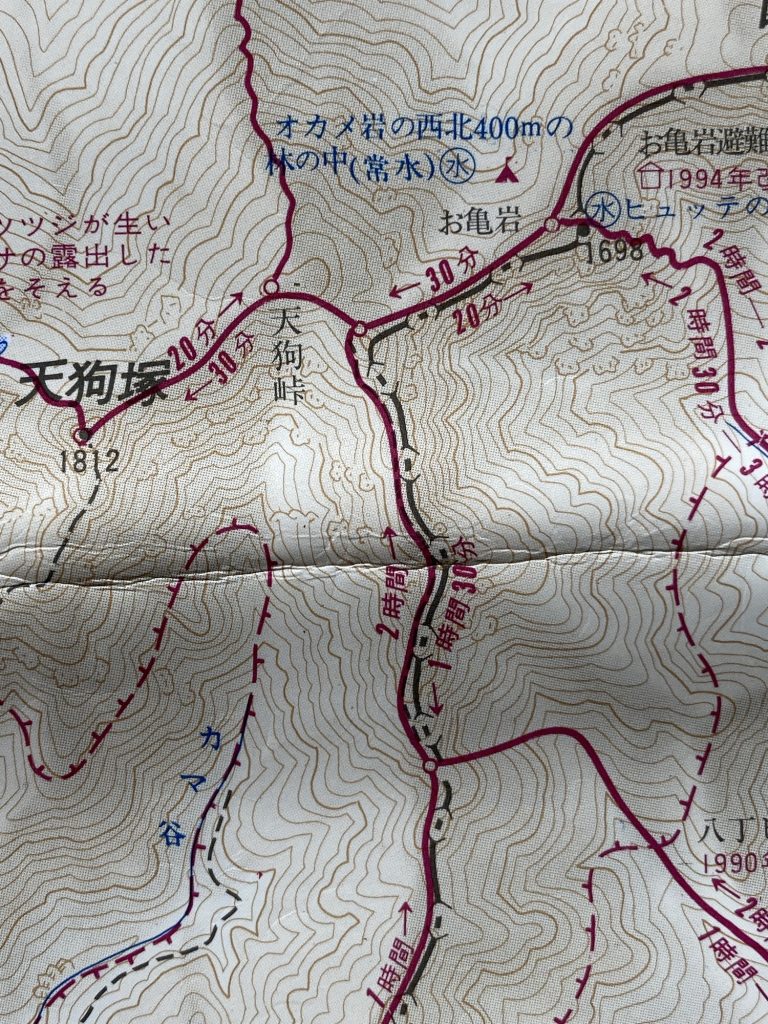

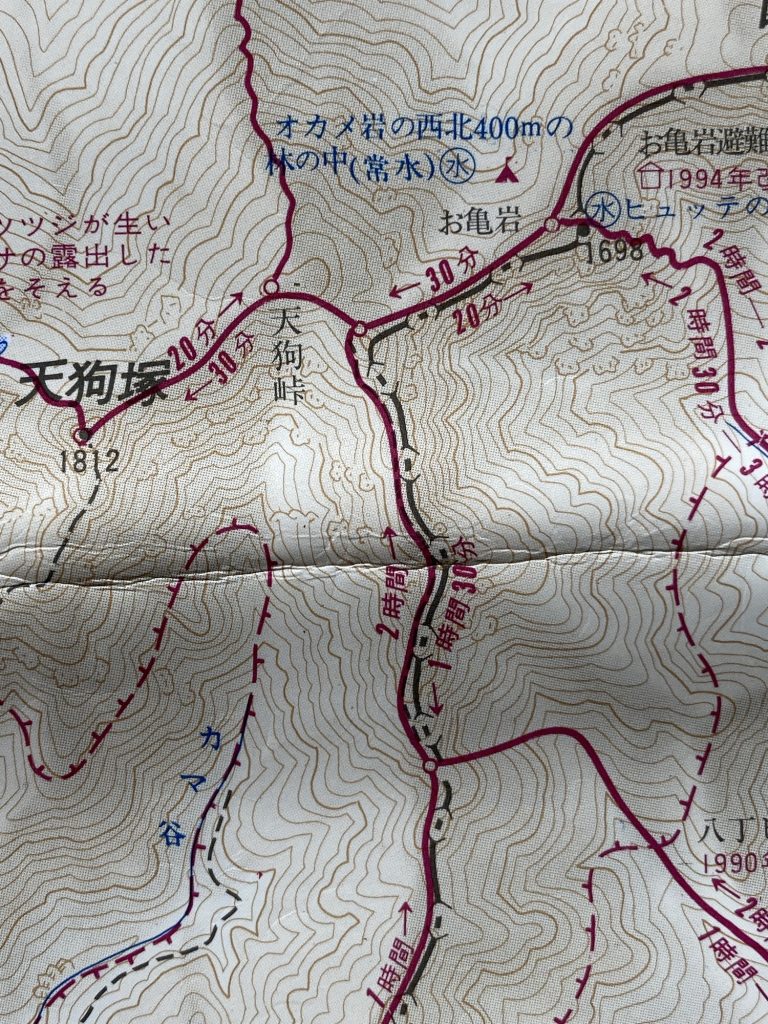

二日目は、三嶺から稜線を西へ、大タオ、西熊山、お亀岩で水を汲んで、綱附森方面の稜線伝いに下山する予定であった。お亀岩まで無事に到着。地図で先を確認する。お亀岩から西へ一つ目のピークより稜線を伝って南下し、途中尾根分岐を一つやり過ごしてから谷へ下ってゆく。お亀岩から見える稜線を目指して進んだ。その先にある天狗塚や天狗峠は多分、あれとあれだろう。

向かう先にはツツジの群生があり、迂回する笹原には無秩序に道ができている。ショートカットしようとして道なき道を思い思いに歩き回った結果だろうか、既にどれが正規のルートかわからない。それに、ここに至るまで、登山道の印がわかりにくかったり分岐に看板があったりなかったり、今回もどこが分岐かは分かりにくいだろうという心づもりでいた。地図を確認する。分岐ポイントに名前は書かれていないし、きっと看板もないのだろう。写真下の手前の稜線へ向かった。テープや紐といった印は全く見当たらなかった。ただ、幾重にも踏み固められた道がその尾根へと向かっていた。

小ピークあたりまで来たところで、その切り立った様に緊張が走る。巻道というのだろうか、笹の急斜面を横切る道が続いていた。中々スリリングであるが何とか行けると踏んで歩き出す。が、振り返れば後ろで嫁が動けないでいる。足の運び方を教えて、大丈夫、何ということはないと落ち着かせる。実際に危ない道だった。幅も僅か片足分、笹の根が露出して滑りやすいし、踏み抜けてしまっているところもある。いざという時には笹の株を持って何とかなるのかどうか、必要以上に力んで僅かに滑り、一瞬、谷側の足に力が入らなくなって冷や汗が出る。何とか持ち直し後ろを振り返る。思っていたより嫁は良いペースで付いて来ていた。何とか頑張ってほしい。

一先ずその巻道を渡り終えた。沢山の踏み跡はさらに先へ迷いながら、何かあっても取付けるツツジの間を縫う様に続いている。ここさえ越えれば後はより木々が生い茂って安全な緩斜面へ抜けて南下するはず。嫁を安全なところ(写真下、稜線真ん中の窪んだあたり)に残し、先を見に行く。が、行き着いたのはまさに断崖であった。

岩が露出した崖。鎖もロープも何もない。南下するはずの稜線も全く見えない。ただ、幾重にも彷徨う踏み跡が右往左往しながら谷へ吸い込まれる様に続いている。これはまずいと思った。かつて矢筈山で道に迷いビバークした時の比ではないくらい滑落の危険を感じた。時間は14時近く。引き返すことにした。あの笹の巻道は二度と通りたくない。ツツジの間を縫って何とかお亀岩まで戻った。無事に戻ってこれた鞍部の何と平和な景色であることか。

水を汲んで遅い昼飯をとったら15時、下山は翌日へ持ち越しとなった。来たルートを引き返すしかない。既に行動を終えるべき時間帯であるが、三嶺までは戻っておくことにした。自分達のペースでは、ここからだと1日で下山できるとは思えない。夕日を背に稜線を歩く。暗いのに明るい。夕陽に照らされた笹の海原。何と幻想的で美しい。これをアーベントロートと言うのだろうか。

振り返れば、嫁の息の上がり方がおかしい。そして、再々水を飲む。食欲はないと言うが、シャリバテになってはまずい。羊羹を食べるよう少しキツく言った。とにかく自分ではどうにもならないほどバテてしまっているのだろう。無理もない。二日続きの寝不足の上、緊張につぐ緊張。足も痛むという。何とか気持ちだけでも回復してもらわなければ。この美しい景色は心細い中でこそ瑞々しく際立つものではないか。少し元気を取り戻した嫁も、この景色を忘れないであろうと言ってる。何よりである。

18時前、無事、三嶺に到着。風が強く冷え込む中、テント泊をもう一晩して寝不足を重ねるのは翌日に不安が残る。ヒュッテに避難させてもらうことにした。先客が思っていたより大勢、夕食の最中であった。親世代であろうか、三嶺から剣へ縦走するとのこと。20時には早々に就寝していた。

我々も米を炊き、ようやくあったかい飯にありつく。しかし、嫁の状態が思わしくない。食べ物が喉を通らないという。どうしたものか。普段は私と同じくらい食べることもあるのに、この山行では端から食べる量が少なすぎる。2泊までの食料と燃料には十分余裕あるが、3日目に寝込んで動けないとなってしまって4日目を迎えるにはあまりにも心許ない。どうするか、最悪の場合、嫁をヒュッテに残し明日は自分だけ下山して食料を補充して戻ってくるしかないか。外は風が吹き荒んでいる。前回の冷え切った稜線歩きを思い出した。三嶺はかつてないほど厳しい山であった。

夜中も度々ゴソゴソ動く嫁。寝つけないのだろう。寒いようなので使っていない自分の上着を渡す。少し寝ただろうか、嫁が寝袋から出ようとしている。気分転換に一度外に出るようだ。帰ってきて聞くと、だいぶんマシになったとのこと。やれやれ。少しホッとする。

夜が明けた。嫁はそこそこ回復したようだ。飯も食べられると言う。外はまだ風が吹いている。どんな天気になるのか。休み休みゆっくり歩いて下山するのに8時間はかかるだろうか。

不安だった山頂直下の鎖場は思いのほか順調に降りることができた。帰る道々、自分達が迷い込んだ稜線と地図を何度も照らし合わせる。が、どうしても納得がいかない。どれが天狗塚でどれが天狗峠か、分岐点はどこで、どの稜線を行くべきだったのか。何度見ても頭が混乱して読み解けなかったのだが、嫁の一言により、天狗塚がどれであるかをそもそも間違えていたことに気付かされる。となれば、もう一つ奥の稜線が下山ルートだったことになる。思い込みとは恐ろしい。手前に見えるピークが分岐だと思い込んだことで後の情報がうまく整理されなくなったのだろう。何故か、地図には目指すべきピークのさらに手前にもう一つ別のピークがあるなんて示していない、眼前に見えるピークの存在がないものとされるなど考えられないのだから。抑えるべき幾つかのポイントの一つでも欠けてしまうと全体像が崩れてしまう。思い返せば、あの巻道を行く局面においてでさえ、地図をどう読むか擦り合わせようとするも上手く噛み合わなかった。改めて私が持っていた地図と嫁が持っていた地図を見比べてみる。

余談であるが、いずれもかつて私が買い求めたもの。改めて何年版か見て笑ってしまった。2002年版と2004年版。いつか三嶺に登りたいと思ってから実現するまで20年経ったらしい。20代、30代はとても遊ぶ余裕などなかった。

さて、話を戻す。どう目を凝らしても見えなかった小ピークが嫁のものには明確に描かれていた。いやはや、これが道迷いの原因か。とはいえ、地図のせいにするのは余りに都合がよすぎるし、流石にそれはないだろう。帰宅後に改めてモニター上に拡大して見る。と、私の地図にも辛うじて描かれているではないか。お亀岩を表す点の中でピークを表す円がとじられている。いやはや。しかし、何ともわかりにくい。それに、やはりこの描かれ方では地形的にも実際と照らし合わせるのは難しい。だからあれだけ沢山の足跡が彷徨っていたのだろう。さて、もう一方の分岐点について。嫁のものには「地蔵ノ頭」と明記されているのに、私のものにはない。名前がついていない分岐ならば大した地形的特徴を持っていないのだろうと思っても仕方がないと思うのだが。地図というものが出版年の違いでこうも変わるとは思ってもみなかった。

しかし、いずれにせよ、絶対的な情報である天狗峠と天狗塚がどれなのか明確にあって全体像をイメージできていれば、位置関係や距離感からポイントを見誤ることはなかったであろう。登るつもりがなかったので、それらの情報を事前に確認することもなかった。それに、最新版の地図を用意していなかったのは大失敗であった。

私が持っていた地図(2002年版 山と高原地図 四国剣山)

私が持っていた地図(2002年版 山と高原地図 四国剣山)

嫁が持っていた地図(2004年版 山と高原地図 石鎚・四国剣山)

嫁が持っていた地図(2004年版 山と高原地図 石鎚・四国剣山)

行きにとった写真であるが、真ん中にとんがった三角が天狗塚でその右手前が地蔵ノ頭、その右奥が天狗峠であった。地蔵ノ頭から斜め左方向へ続く稜線と並行する稜線が手前に見えるはずだが、そこが迷い込んだところ。分かりにくいが、途中、二股に分かれているように見えるその谷側が断崖となっていた。とにかく無事に帰ってこれてよかった。

行きにとった写真であるが、真ん中にとんがった三角が天狗塚でその右手前が地蔵ノ頭、その右奥が天狗峠であった。地蔵ノ頭から斜め左方向へ続く稜線と並行する稜線が手前に見えるはずだが、そこが迷い込んだところ。分かりにくいが、途中、二股に分かれているように見えるその谷側が断崖となっていた。とにかく無事に帰ってこれてよかった。

いろんな条件が揃ってしまうと、道迷いはどうしても起こるのかもしれない。迷った時は来た道を引き返す。地図読みについてまた一つ勉強になった。百聞は一見に如かずである。色々あったが、兎にも角にも美しい景色を満喫し存分にリフレッシュできた。下山は想定していたより順調に5時間で済み、13時過ぎには光石登山口に着いた。何かと大変だった嫁も、これまでで一番楽しかったし三嶺は最高と言ってる。何よりである。