投稿者「ikufarm」のアーカイブ

本日出荷の生鮮

帰省

本日出荷の生鮮

秋の山行〜雨に降られた石鎚裏参道〜

先月の下旬に予定していた山行でしたが、仕事や体調など鑑みて延期することにしました。天気はこのところ変動しており、週間予報もコロコロ変わりますが、前日予報では11月2日からの三日間、晴れ間はあって雨は降らないだろうという感じ。しかし、当日になれば朝から一向に晴れず道中、パラパラ小雨も降る始末。無理となればいつでも引き返すつもりで向かいましたが、面河へ着く頃にはようやく晴れ間が見え始めました。

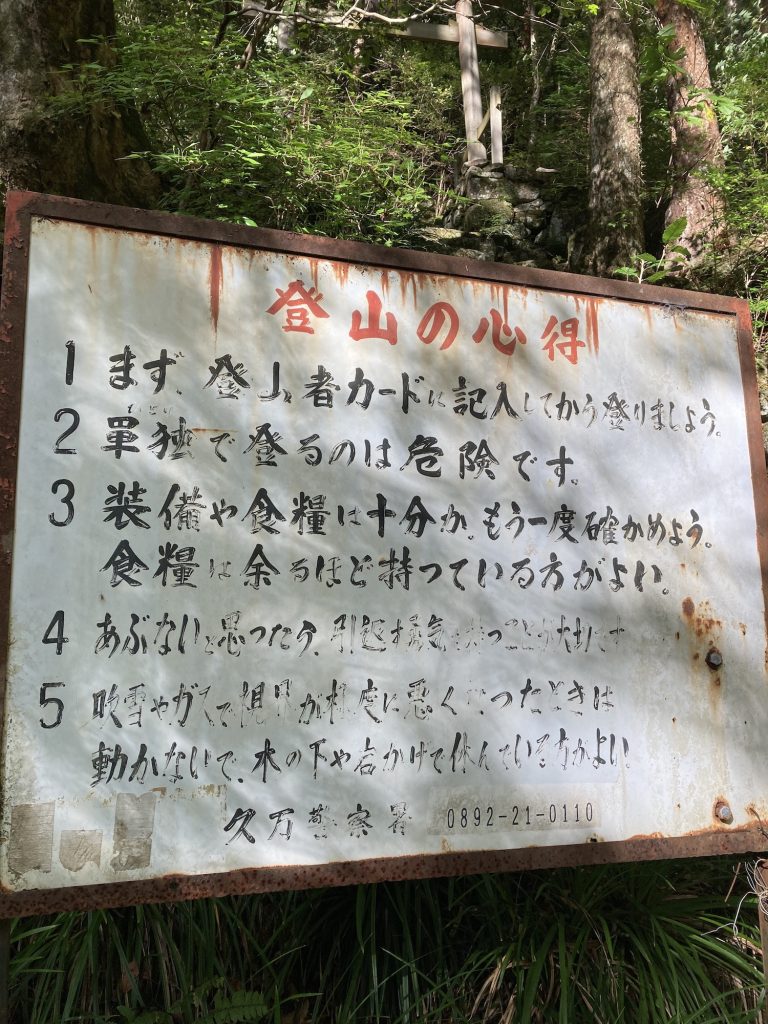

渓谷の紅葉はもう少し先でしょうか。かつての賑わいを思わせる国定公園の中、登山口へと歩を進めます。鳥居をくぐれば石段の急登。二日前にしっかり降った雨で足元が滑りやすいですが、ストックを使うことで一歩一歩に集中し、足への負担も軽減できるので安心です。高度を上げるにつれて葉が色付いてきました。木漏れ日に和みます。稜線に近づくにつれ風が強まり、遠くに見える石鎚の頂も二ノ森も濃いガスが覆っています。きっと強風吹き荒んでいることでしょう。

ひとまず、お弁当休憩にします。おかずはいつもの卵焼きに鶏の燻製、山東菜とニラの炒め物(にんにくレリッシュと醤油で味付け)、そして自家製紅生姜。

ひとまず、お弁当休憩にします。おかずはいつもの卵焼きに鶏の燻製、山東菜とニラの炒め物(にんにくレリッシュと醤油で味付け)、そして自家製紅生姜。

テント場までは所々の木道(急斜面のザレ場を通れるよう整備された道)が滑りやすく多少難儀したものの、予定よりさほどかからず16時過ぎに到着。夜の帳が下りる前に張り終えました。ところが、中に入って落ち着く間もなく、雨。

嫌な予感はしていたものの、さて、困った。フライシート(テントを覆う雨除け)のシーリングが劣化したままだったのです。つまり、このままでは絶対雨漏りするということ。

あれよあれよという間に雨足が強くなってきました。銀マットを本体との間に差し込めれば、側面はともかくも、頭上からポタポタ落ちてくることだけは防げるはず。しかし、なかなか上手く差し込めず、もたつくほど、フライシートを伝う水で余計に濡れてしまいます。山では濡れないことが鉄則なのに、あろうことか、夜を過ごす頼みの保温着がびしょびしょ。当然だけど、火にあたって衣類を乾かすことはできない。なぜ、それらを脱いで、仕舞って、雨具を着てからにしなかったのか、自分。

どうにかこうにか、銀マットだけは雑にならないよう被せました。暫時、靴をビニル袋に包んで濡れないようにしないと。「冷えた身体」「ぐずぐずに濡れた登山靴」想像するだけでゾッとします。

さて、どうしよう。雲行きがわからない状況で濡れたものを脱いで寝袋に包まることが果たして正解なのか。そもそも、寝袋自体がへたって頼りなく、それだけでは過ごせそうにありません。ともかく、まだ濡れていない嫁にはシュラフに潜っていてもらいます。最悪、ひと組だけでも乾いたシュラフを切り札として残しておきたい。ただ、一旦体が冷え切ってしまうと、熱源もなく果たして回復できるのかどうか。

濡れた保温着(化繊の中綿が封入された、いわゆるインサレーション)を着た状態でも温く感じているのでその上からレインジャケット、そしてレインパンツを着ることにしました。そしてウールの厚手の靴下、さらにソックスカバー(薄手のフリース地に爪先から踵まで合成皮革で補強されたもの)を履いて、空にしたザックに腰まで突っ込みました。まず落ち着かないと。

足元は冷えるものの、上半身は当分なんとか行けそうです。雨は断続的に降り続いてはいるものの、嵐というほどではなく、側面から染み出てくる水滴については、時々スポンジ(佐官用の吸水スポンジを今回初めて試したところ、とても効果的)で吸い取ってなんとか越せそうです。しばらくしてウトウトして来ました。少し濡れていた靴下は若干乾いたようですが、下半身の冷えは取れません。嫁が「寝袋に入らないの?」と心配してくれます。20時ごろ、何か食べながら次どうするか改めて考えることにしました。胡桃パンとチーズが美味しい。火を使えないこういう時、パンのようにすぐ食べられるものがとても助かります。おにぎりは冷たくて一個食べればもう十分。雨は時折パラパラ降る程度。翌日は持ち直すはずなので、これ以上荒れるよりも回復する筈なのですが、、、。今後の予定としては、翌日、二ノ森方面に向かってもう一泊するのは諦め、下山することにしました。

それにしても、驚いたのは、びしょ濡れだったインサレーションがはっきり乾き始めていたことです。上に着込んでいたレインジャケットによる蓄熱効果もあったと思うのですが、体温によって乾いたということ。それは、例えば僅かな火で湿った木を焚く時、無闇に息を吹きかけて火力を消耗させるのではなく、まずは燻らせながらもエネルギーを温存し乾くのを待つ方が確実に熾せるということと同じかもしれません。これならば寝袋に入っても中を濡らすことはないだろうし、シュラフカバーに期待していいのでは。テント内の気温は10℃前後で思ったより温く、外気温はおそらく3℃前後、辺りが凍ることもなく助かりました。嫁が用意してくれたホッカイロのおかげもあって冷えも治り、温くして眠ることができました。

そして、朝を迎えました。悪寒もなく元気です。靴下もインサレーションもすっかり乾いていました。改めてその性能に感動です。さて、コーヒーを淹れて無事を祝いましょう。毎度嫁お手製のパウンドケーキは今回イチジク入り。数年前に一本だけですが植えて昨年あたりから穫れはじめた和種です。収穫後セミドライにしてラム酒漬けにしておいたもの。しっとり香り高く贅沢な美味しさでした。

そして、朝を迎えました。悪寒もなく元気です。靴下もインサレーションもすっかり乾いていました。改めてその性能に感動です。さて、コーヒーを淹れて無事を祝いましょう。毎度嫁お手製のパウンドケーキは今回イチジク入り。数年前に一本だけですが植えて昨年あたりから穫れはじめた和種です。収穫後セミドライにしてラム酒漬けにしておいたもの。しっとり香り高く贅沢な美味しさでした。

朝食はカップスープとパン。残り物のおにぎりは雑炊にしました。

朝食はカップスープとパン。残り物のおにぎりは雑炊にしました。

下山はゆっくり景色を楽しみながら、また腰の具合が心配だったのでストレッチの時間も十分摂りました。午前の穏やかな光の中、紅葉が美しく気持ちも綻びます。 さて今後、テントの雨仕舞いをどうするか、フライシートを買い替えるべきなのか、修理に出せるのか、いずれにせよ加水分解するシーリングより自分でなんとかならないものか。

さて今後、テントの雨仕舞いをどうするか、フライシートを買い替えるべきなのか、修理に出せるのか、いずれにせよ加水分解するシーリングより自分でなんとかならないものか。

「これまでのテント泊で一番ぐっすり眠れた」

「こんなことがあっても次の山行が楽しみで仕方がない」とのこと。

よし、よし!少しずつ経験を積み更なる山へ想いを馳せる。良い趣味を得たものです。

畑のようす〜11月上旬〜

本日出荷の生鮮

生姜の収穫

秋の山行〜矢筈山’25〜

朝晩の気温が下がり、ストーブを焚く日もでてきました。金木犀の香りが山へと誘います。秋の作付けは残りあと少し。身体と相談しながら進めています。中年ともなれば常にどこか炎症しているものらしく、高負荷有酸素運動によって身体はその回復に努める際、その慢性的な炎症についても治そうと頑張るのだとか。本当かどうかはさておき、昨年の秋は山行後に頑張りすぎて失敗。ギックリ腰になったので、今回は自分が思っているよりも回復に時間がかかることを念頭に用心します。

さて、この秋は久しぶりに石鎚の裏参道を行きたいと考えており、そのハードな山行前の調整ということで矢筈山へ向かいました。日帰りですが、そういうこともあって、しっかりテント泊装備です。身体への負担や怪我のリスクを考えれば、荷物の軽量化は必須かもしれず、昨今の流行はまさにウルトラライト。ただ、ギミック(仕掛け)てんこ盛りの気軽でスマートなスタイルは、これまた矢鱈とコマーシャライズされているや登山アプリや捜索サービス、山岳保険ありきなのではと思うと、(確かにそれも備えの一つかもしれないけれど)結局はいつものスタイルに落ち着きます。

植林で鬱蒼とした序盤の急登を過ぎれば巨大樹の森が広がります。

植林で鬱蒼とした序盤の急登を過ぎれば巨大樹の森が広がります。

尾根に出れば笹原が広がります。正面がこれから向かう矢筈山。左に遠く見える三角とそれに続くなだらかな笹原が天狗塚と牛の背。

尾根に出れば笹原が広がります。正面がこれから向かう矢筈山。左に遠く見える三角とそれに続くなだらかな笹原が天狗塚と牛の背。

本日のお弁当は栗ご飯、牛すじの煮込み(紅生姜を添えて)、焼いた茄子とピーマン、そして定番、山登り仕様の卵焼き。(しっとり甘く、卵6つに対して煮切った味醂を90cc、薄口醤油と塩少々で味を整えます)

本日のお弁当は栗ご飯、牛すじの煮込み(紅生姜を添えて)、焼いた茄子とピーマン、そして定番、山登り仕様の卵焼き。(しっとり甘く、卵6つに対して煮切った味醂を90cc、薄口醤油と塩少々で味を整えます)

腰痛持ちはロールマット必携。友人がお土産にくれたコーヒーと嫁のパウンドケーキでひと心地。森の中で寝転ぶのは最高です。

腰痛持ちはロールマット必携。友人がお土産にくれたコーヒーと嫁のパウンドケーキでひと心地。森の中で寝転ぶのは最高です。

暮れゆく中を下山します。一瞬一瞬変わってゆく光の色。高知の山はほとんどが植林なので、僅かに残る原生林を大切にしたいですね。

暮れゆく中を下山します。一瞬一瞬変わってゆく光の色。高知の山はほとんどが植林なので、僅かに残る原生林を大切にしたいですね。